読書習慣が身につく!日常に取り入れる読書のコツ

そんな「読書に苦手意識」をもつあなたが読書を楽めるようになる方法を紹介します。

本記事では、読書が苦手な人にありがちな悩みや心理状態、そしてそれらを克服するための方法を具体的にお伝えします。

読書が苦手な理由や克服するためのヒントを知ることで、読書がもたらす知的刺激やストレス解消などのメリットを体験しましょう。

また、興味のある本を見つけたり、読書習慣を身につけたり、集中力を高めたりするための方法や、読書を楽しむためのコツも紹介します。

この記事を読むことで、読書が苦手な人でも、楽しく本を読むことができるようになります。

読書に対する苦手意識とはどんな状態か?

読書に苦手意識を持つ人とは?

読書が苦手な状態にある人は、本を読むことが苦痛であるため、本を手に取ることすら億劫に感じます。

また、読書によって得られる知識や情報にアクセスできないため、学習や成長にも支障が出る場合があります。

読書が苦手な人の心理的状態

読書が苦手な人は、本を読んでも面白く感じられなかったり、理解が難しいと感じたりすることが多く、自分自身が学習能力や知性に劣っていると感じてしまう事があります。

また、読書ができないことで社会的な不利益を感じる場合もあるため、不安やストレスを抱えることがあります。

読書が苦手な人にありがちな悩みとは?

読書が苦手な人にとって、本を読むことはストレスの元となります。

本を読めないというストレスは、自分自身に対する不安や、周囲の人たちとの比較によって生じる場合があります

また、同じページを何度も読み返すことが多く、読書に時間がかかってしまうと感じることもあり、読書ができない時間を取り戻そうとするストレスを抱える場合があります。

このようなストレスは、自己肯定感の低下を引き起こし、心理的な負担となることがあります。

読書が苦手な理由とは?

読書に対するネガティブなイメージが強い

読書に対するネガティブなイメージが強く、本を読むことが面倒くさい、退屈だというような誤った先入観を持ってしまっていることが、読書が苦手な理由として挙げられます。

また、学校での読書が苦手だった経験から、トラウマが残っている場合もあります。

集中力が続かない

読書には一定の集中力が必要ですが、集中力が続かないことが、読書が苦手な理由の一つです。

現代社会ではスマートフォンやSNSなど、刺激が多い環境が当たり前となっているため、集中力が散漫になってしまっている場合が多いです。

読解力が不足している

読書には読解力が必要ですが、読解力が不足していることが、読書が苦手な理由の一つです。

読解力が不足していると、文章の内容が理解できず、本を読むことが苦痛になる場合があります。

読書に必要な知識や語彙力が足りていない

読書には一定の知識や語彙力が必要ですが、それが足りていないことが、読書が苦手な理由の一つです。

読書に必要な知識や語彙力が不足していると、文章の内容が理解できず、本を読むことが苦痛になる場合があります。

読書が苦手でも「無理せず解消」できる!

読書はスキルであり、練習できるもの

読書は、スキルであり、練習することで向上するものです。読書習慣を身につけることで、集中力や読解力が向上し、自信を持って本を読むことができるようになります。

つまり読書の苦手意識を克服するカギは「習慣化する事」です。

他の娯楽と同様に、自分に合った読書スタイルを見つけよう

読書は他の娯楽と同様に、自分に合った読書スタイルを見つけることが大切です。

自分が興味を持つジャンルや、読書する時間帯などを考慮することで、本を読むことが楽しくなります。

また、オーディオブックや電子書籍など、自分に合った読書方法を探すことも有効です。

オーディブルとは私が今一番オススメ出来るサービスでAmazon社の提供するオーディオブックサービスです。

こちらの記事で体験談を記事にしていますので気になった方はご覧ください。

「好きなジャンル・テーマ」の本で読書を楽しむ

興味のあるジャンルやテーマから選ぶ

自分の興味のあるジャンルやテーマを選んで本を探すことが有効です。

自分の興味に合った本を選ぶことで、読書が楽しくなります。

自分に合う本、好きな本は必ずあるハズです。

ビジネスマンの場合は「マーケティング」、「営業力」、「起業・副業」等という感じです。

例えば私の場合で言えば「ライトノベル」です。

「え、ライトノベルは読書に入るの?」

そんな声も聞こえてきそうですが、立派な読書です。

「誰でも分かりやすい文章」、「ストーリーがあるのでイメージしやすい」等のメリットがあります。

また、アニメ化もされやすいので「自分のイメージがどの程度合っているか?」の答え合わせも出来るという優れた書籍なのです。

個人的な大絶賛のオススメライトノベルは「オーバーロード」です。

興味のある方は是非読んでみて下さい。

SNSやレビューサイトを利用する

SNSやレビューサイトで感想を参考にすることで、自分に合った本を見つけることができます。

実際に本を読んだ方の感想や「その人自信の意見」を聞く事ができるのでぜひ活用すべきだと思います。

有料ならまだしも無料なので調べておいて損はないです。

「こんな内容なら買わなければよかった、、、」

良いか悪いかは何とも言えませんが、今の時代はそれを回避できる可能性がネット上に転がっています。

私の場合はTwitterで感想をツイートして共有し合っています。

「自分の事を話し下手だと勘違いしてないか?」

— サミエル🦔今が私の全盛期🔥 (@samuraiz6363) February 3, 2023

話しが上手い人というのは難しい言葉や数字を連ねたり、声の大きさだったり、相手を論破できる人では無い事。

そして、話が上手くなる為の練習方法などを教えてくれる教科書のような本です。https://t.co/vHZS15drWs

オンライン書店のランキングや新刊情報をチェックする

オンライン書店のランキングや新刊情報をチェックすることで人気の本や最新の本を見つけることができます。

また、自分の好きなジャンルやテーマの新刊情報をチェックすることで、自分に合った本を見つけることができます。

私はAmazonのkindleをよく利用しているのですがランキングサイトを見るだけで目移りしてしまいます。

タイトルと表紙、そして★の数を見て購入する書籍を決めていますがレビューの信用度は高いと思っています。

「読書習慣」を身につける方法

毎日少しずつ読む習慣をつける

毎日少しずつ本を読む習慣をつけることで、読書習慣を身につけることができます。

例えば、毎晩寝る前に10分だけ本を読むといったように、時間を決めて読書することが有効です。

毎日歯を磨くのと同じで「毎日の習慣」となる事で意識的な行動から無意識的な行動に移行させます。

最初は違和感があるかもしれませんが10分、いや5分でもいいので実践してみて下さい。

ちなみに筋トレの継続方も同じで毎日腕立て1回から始めると続けやすいです。

読書時間を決めて習慣化する

読書時間を決めることで、読書習慣を身につけることができます。

毎日同じ時間に本を読むことで、読書が習慣化しやすくなるのでおすすめです。

スキマ時間を有効活用する

スキマ時間を有効活用することで、読書習慣を身につけることができます。

例えば通勤時間や待ち時間など、日常生活の中での空いた時間を利用して本を読むといったように、読書をスキマ時間に利用することが有効です。

また、「ながら読書」に最適なサービスとしてオーディオブックが話題になっています。

興味がある方はこちらも合わせてご覧ください。

「読書の集中力」を高める方法

集中力が高まる環境を整える

集中力が高まる環境を整えることで、読書に集中しやすくなります。

例えば静かな場所で読書する、机の周りを整理整頓する、スマートフォンやSNSなどの誘惑を排除するなど、集中力が高まる環境を整えることが有効です。

集中力を高めるための身体的な方法を取り入れる

身体的な方法を取り入れることで、集中力を高めることができます。

- ストレッチやエクササイズ:

長時間の座位で作業をする場合、体が凝り固まってしまうことがあります。そこで、15分程度のストレッチや軽いエクササイズをすることで、体をほぐして集中力を高めることができます。 - 呼吸法:

深呼吸や腹式呼吸などの呼吸法を行うことで、体内の酸素量を増やし、リラックス効果をもたらすことができます。また、呼吸に合わせて行う簡単なストレッチも効果的です。 - 水分補給:

脱水状態に陥ると、集中力が低下することがあります。適度な水分補給を心がけ、体内の水分を補うことが大切です。 - 運動:

運動は、体内の血流を増加させ、脳に酸素や栄養素を送り込む効果があります。軽い有酸素運動やストレッチ、ウォーキングなどをすることで、脳を活性化させ、集中力を高めることができます。

例えば、呼吸法やストレッチなどを行うことで、緊張を解きほぐし、リラックスすることができます。

筋トレをした後に勉強すると頭に入ってきやすくなるのと同じ仕組みですね。

集中力を高めるための精神的な方法を取り入れる

精神的な方法を取り入れることで、集中力を高めることができます。

例えば、マインドフルネスや瞑想などを行うことで、心を落ち着かせ、集中力を高めることができます。

マインドフルネス(英: mindfulness)とは、現在において起こっている経験に注意を向ける心理的な過程である。 瞑想、およびその他の訓練を通じて発達させることができるとされる

Wikipedia

「楽しく読書」をする為の方法

読書を楽しむためのコツ

読書を楽しむための工夫は、本を読む前に自分なりの予想や想像をすること、本を読みながら自分の感想や意見をメモすること、本の内容を人に話すことなどがあります。

自分なりの読書スタイルを見つけることが大切です。

映画やドラマ等をみて面白いと思った時に誰かに共有したくなる心理と同じです。

読書を楽しむためにアプリやサイトを活用

読書を楽しむためのアプリやサイトを活用することで、自分に合った本を見つけることができます。

Audible(オーディブル):

Amazon社の提供するサービスで声優が本を朗読してくれる。12万冊以上の書籍が月額1,500円で「聴き放題」でき、耳だけで読書が可能となる。さらに今なら無料キャンペーン期間中なのでオススメです。

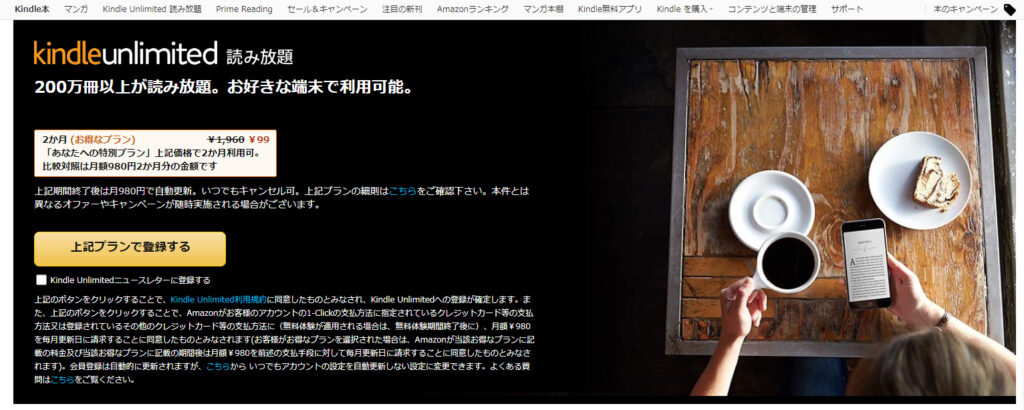

Kindle Unlimited:

Amazon社が提供する読み放題サービスで200万冊以上の書籍が月額980円で読み放題です。ビジネス書、小説、雑誌、マンガを読み放題でき、本を購入するよりはるかにコスパが良い所がメリットです。お得なキャンペーン中なので気になる方にはおすすめできます。

flier(フライヤー):

「本の要点だけしりたい!」とお考えのあなたにピッタリのサービスです。本の要約をしてくれているサービスですきま時間に「時短」して「情報のインプット」が可能です。わずが10分程度の内容にまとめてくれているので時間が無い方におすすめです。月額500円と2,200円のプランがあり、すきま時間を有効活用できます。

BOOK☆WALKER:

月額836円でKA DOKAWAの配信する電子書籍10,000点以上が読める、小説、実用、新書、ライトノベルの定額制読み放題サービスです。私もそうですがKA DOKAWA好きにはもってこいのサービスなので是非チェックをしてみて下さい。初月無料キャンペーン中です。

U-NEXT:

月額2,189円で約26万本の動画が見放題でき、毎月もらえる1,200ポイントを利用すれば約2冊分のマンガやラノベなどが楽しめます。「動画のサブスクを検討していてついでに読書もしたい」というあなたにピッタリのサービスです。31日間の無料キャンペーンが随時行われているのでチェックしてみて下さい。

また、本の情報をシェアすることで他の人との交流を楽しむこともできます。

例えば、本の感想を投稿するSNSや、読書記録を管理するアプリなどがあります。

読書の「苦手意識を克服する」おすすめ書籍

「読書が重要なのは分かるけど何から読めばいいかわからない」

そんなあなたの為に私が「読書の苦手意識を克服する」おすすめの書籍をご紹介致します。

ここでご紹介するのはほんの一部なので

「こんな本があった!」

「この本の方が分かりやすかった」

そんなご意見があれば是非教えて頂きたいです!私もその本を読んでみたいと思います!

「何から読めばいいか」がわかる全方位読書案内(著者:齋藤孝)

世界の研究事例×100冊のベストセラー 科学的に正しい読書術 (著者:金川顕教)

「本の読み方」で人生が思い通りになる 読書革命(著者:金川顕教)

自分の頭で考える読書 変化の時代に、道が拓かれる「本の読み方」(著者:荒木博行)

まとめ

「好きなジャンル・テーマ」の本で読書を楽しむ

➤ビジネス、ライトノベル、自己啓発等でもなんでも良いので興味を持つことが大事

「毎日少しずつ時間を決めて」読む習慣をつける

➤歯磨きやお風呂と同じで毎日の習慣にすればストレスが無くなります

「スキマ時間」を読書に利用する

➤通勤、通学、休憩中、トイレの時間等のスキマを狙うと続きます

集中力が高まる「環境」を整える

➤あなたが集中できる場所を見つける事が第一歩となります

「読書アプリやサイト」のサービスを利用する

➤オーディブル等の朗読サービスやflier(フライヤー)等の要約サイトを有効活用

「読書に苦手意識を持つ」方の特徴として多くのストレスや不安を抱えていることがあります。

しかし、読書はスキルであり、練習することで克服することができます。

そうすることで自分に合った本を見つけ、読書習慣を身につけましょう。

また、集中力を高めるための方法や読書を楽しむための工夫をすることも大切です。

集中力を高めるためには読書環境を整えたり、身体的な方法や精神的な方法を取り入れることが有効です。

読書を楽しむためには本を読む前に自分なりの予想や想像をすることや、本の内容を人に話すことなどが有効です。

さらに、読書を克服するためのおすすめの本やサイトもあります。

自分の課題に合わせて読書習慣を身につけるためのサイトや、読書のスキルを磨くための本を見つけることが大切です。

「読書が苦手」という状態は、あなた自身が思っているよりもカンタンに克服することができます。

自分に合った本や読書スタイルを見つけ、読書習慣を身につけ、集中力を高め、読書を楽しむための工夫をすることで、読書への苦手意識を克服することができます。

読書を通じて新たな知識や視点を得ることができ、自分自身の成長につながります。

ぜひ、今日から読書を始めてみましょう。

Amazon社提供のAudible(オーディブル)を活用

➤月額1,500円で12万冊以上の本をプロの声優が朗読してくれるサービス

Audible(オーディブル)は「スキマ時間」を最大限活用できる

➤作業やすきま時間をすべて有効活用できる

目では無く「耳で読書」をする事で「目を疲れさせない」

➤視力や読解力、漢字の有無を気にする必要が無い